对军工产业的基本认知

按:近年来军工在产业和资本市场的关注度较高,相对的,军工产业也比较封闭。本文重点对军工产业的一些基本认知和概念进行梳理。

1 市场概念和产业结构

军工产业是一个市场概念,广义上指的是最终面向军事应用场景(或最终下游用户为军方)的各产业链工业主体的集合,狭义理解为围绕军事装备的研发、设计、生产、服务等产业。以市场为产业划分依据,主要原因在于我国军用市场的机制体制,和其他市场相比在设计、研发、生产、配套服务、采购、审价、产业周期、准入资质、资本性质等方面具有特殊性。

首先要了解的是产业整体结构。

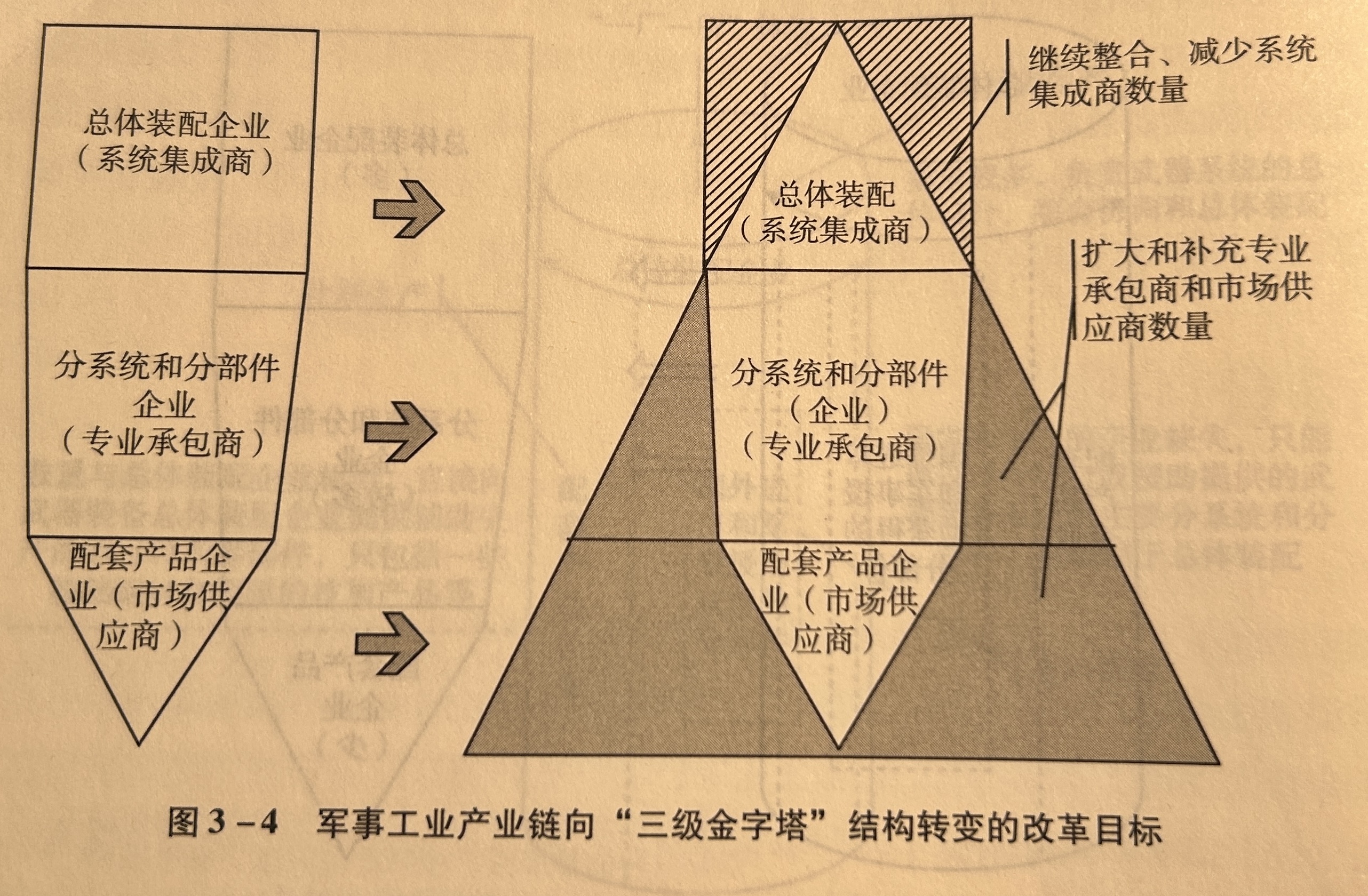

我国军事工业重点领域包括核能、航空、航天、船舶、电子和兵器六大工业,主要产业结构大致为“配套产品供应商-分系统/分部件承包商-总体系统集成商”等三大部分,分别对应产业的上-中-下游,可以参考汽车工业“配套供应-部件系统承包-主机厂”的结构理解。

其中总体系统集成商一般是国资控股的十大军工央企及其院所厂,能够直接面向军方用户,具有相对应的资质壁垒、规模壁垒和市场壁垒,在设计研发、采购定价、终端市场资源等方面拥有绝对话语权,也占据了产业利润的较大份额。民营企业少有能够承担总体研制任务的单位,但现在如果产品是新质新域装备,且军方需求较为迫切,则有较大可能在当前这个时间窗口成为总体集成商,并占据相应的市场地位。

2 产业发展面临的问题

2.1 产业结构和充分竞争问题

如前文所述,由于军事工业的政治敏感性,历史上形成的十大军工央企几乎等同于军工产业本身,在中央提出军民融合战略并放开部分对民营企业参与军事工业的限制前,军工产业的计划经济特点较为突出。时至今日,军工央企和地方军工国企仍然在产品设计定型、标准制定、技术研发资源投入、采购竞标、市场渠道等方面拥有巨大的话语权和市场优势。这就必然产生一个不完全竞争的市场环境,进而导致原创性技术创新难、研制成本居高不下、技术升级迭代滞缓等问题。

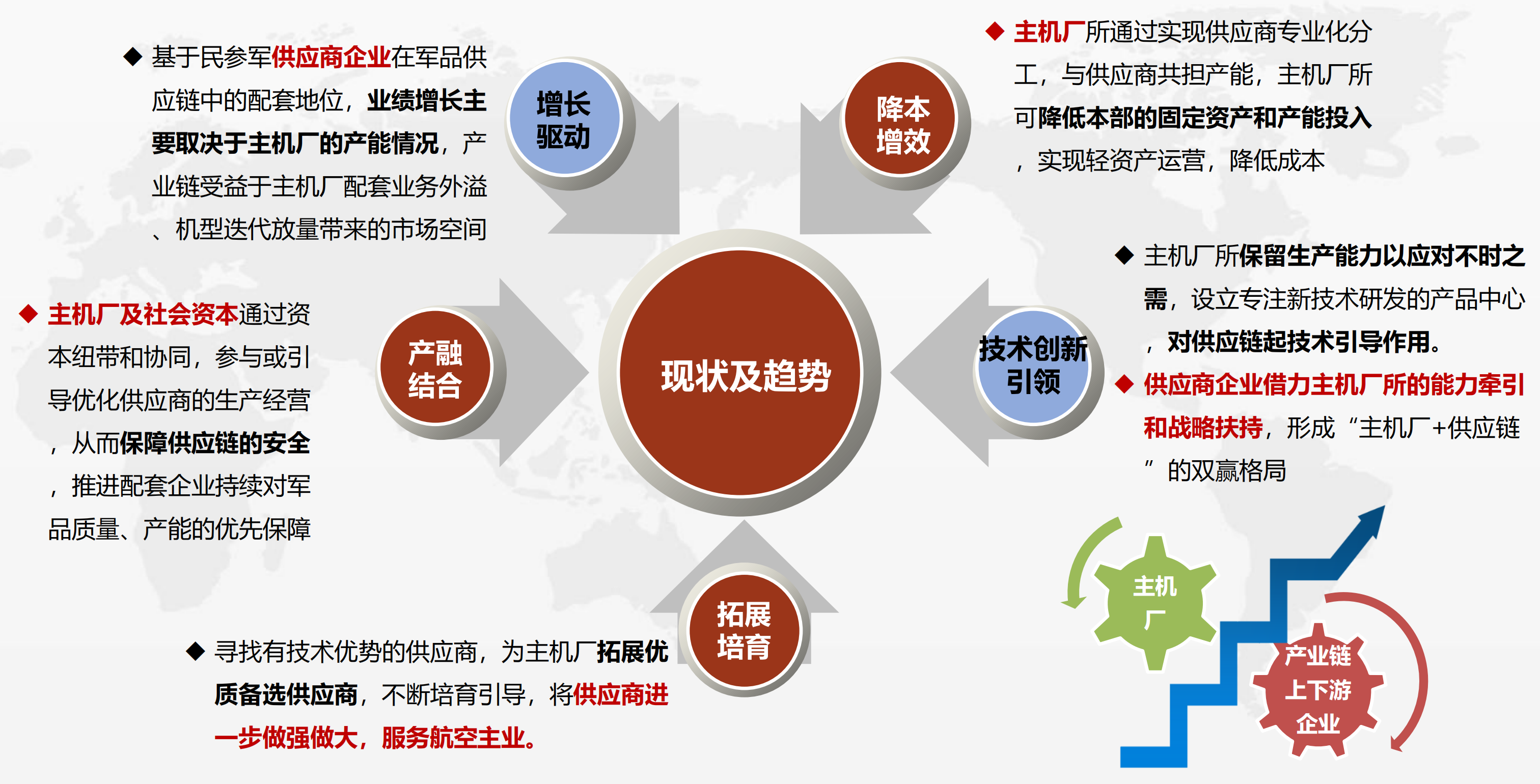

随着军民融合战略向深推进,叠加当前国际形势面临百年未有的大变局,军方对装备的需求更加迫切、对采购成本的管控更加敏感、对装备质量的要求也更高。军工央企近年来也在实施国企改革,着力引进民营企业参与市场竞争进而优化产业结构,主要动作包括加强国有企业总体厂商的核心地位,鼓励民营企业参与分系统和配套产品的市场竞争,保质保量完成军工生产供应的同时兼顾成本效益。

2.2 发展方向问题

我国军事工业主要沿袭了前苏联国防工业“所-厂分离”体制,由各院所负责总体/分系统的设计定型工作,由各厂负责生产制造任务。再考虑到前文所述的总体集成商在产业中的地位,便引出了目前军工发展的一大难题——平台牵引需求。这里的平台指的是飞机、舰艇、战车等终端武器平台,需要经历繁琐且严格的型号研制过程(简称“装备定型”,是正规装备批产列装的必经程序),产业中研制这类型号平台的厂商属于“大总体”,在设计、研发、生产等过程中拥有最终的话语权。与之相对应的是“任务载荷”,例如侦察系统、电子战吊舱等,是搭载于武器平台执行特定任务的主要载体。

当前产业发展重点仍然是武器平台牵引,任务载荷在产业链和产业认知中的地位不高,更多的是为武器平台装配合适的载荷,确保武器平台综合性能的先进性。在实际作战过程中,载荷与特定作战任务的适配性将受武器平台性能的制约。以飞机和舰艇为例,新世纪前的武器平台多为有人大型平台,综合作战能力较强,在合成作战体系中能够较好地完成作战任务。进入新世纪后,特别是近年来的纳卡冲突、俄乌冲突已经体现现代作战理论发生了重大革新,联合作战体系和无人装备成为战场主流。

分析美军近年来的军事行动可以发现,联合作战体系的核心在于“设计战争”,由决策核心制定战略战术目标,围绕任务目标实现各军兵种联合行动,并将各军兵种的作战力量发挥到极致。层层纵向指挥机制和横向联合体系都强调任务目标牵引,落实到武器装备上就是突出任务载荷在具体战术任务中的重要性,强调“交战过程管理”和“作战任务管理”。与之相对应的概念则是合成作战,以综合作战旅为基本单位,核心在于“适应战争”,强调单个武器平台的作战性能,难以构建一体化的战场指挥框架,也难以将各军兵种及其主战装备的有限资源集中使用从而发挥其最大战斗力。

无人装备的军事应用则具有以下重要影响。一是在体量上能够充分小型化,对武器平台综合性能的要求也随之降低,转而向单项性能突破的方向发展,让单个武器平台执行单项任务成为可能。二是无需预留人的活动空间,任务载荷在空间结构设计方面更加灵活,甚至能够与无人平台一体化共型设计,充分释放任务载荷的作战性能,同时降低研制成本。三是无人平台之间可以实施编队协同,不同的平台执行不同的任务(以无人机举例,一个无人机编队可以由某飞机执行侦察、某飞机执行电子对抗、某飞机执行打击),其构成的任务链在实际作战任务过程中的安全性、灵活性、整体抗毁伤性更高,部分平台损毁不影响最终任务的完成,从而提高任务效率。

目前产业主流认知仍然以平台发展为重,包括当前的诸多无人装备厂商。个人认为,任务载荷(特别是信息化任务载荷)的作用至关重要,未来军工产业发展的底层逻辑将会发生观念上的转变——为任务载荷研发设计合适的武器平台,即从实际作战场景出发,以最终顺利完成战术任务为目标,重点突出任务载荷遂行作战任务的能力。

2.3 “信息黑箱”问题

产业未来发展还面临着信息不透明的问题。目前我国军事工业仍然以十大军工央企为主,相应的民营企业特别是初创公司团队大多是从十大军工央企或军方技术人员“下海”,其他企业由于不熟悉市场运作机制、不具备市场渠道、不熟悉技术特点等问题难以迈入这道市场门槛,市场活力仍未充分释放。另一方面,军工市场的最终下游用户为军方,由于其保密性和特殊性,市场信息难以验证,这给产业主体对外合作、构建供应链体系、资本运作带来了各种障碍,尤其是影响投融资尽调。

总结来看军工产业仍然是一个相对封闭的圈层,外部主体难以进入,并且无法准确获得圈层内的可靠信息。

3 重要的市场逻辑

具体的市场逻辑在很多二级市场研报中已有体现。本文结合对产业的认知,简单总结产业里的“不可能三角”逻辑,供读者讨论。通常意义上,军方对武器装备的采购主要有以下三个标准:

- 产品可靠性。主要是指产品能够在各类或指定作战环境中保持长时间可用状态,确保武器装备在遂行任务过程中不出安全问题和使用问题,进而保障作战任务实现既定目标。另一方面还要确保工业产能的韧性,即能否随时进行战备生产动员,避免产能供应跟不上导致的零部件维修保养缺口、武器修缮缺陷、备用物资不足等问题。

- 采购成本。主要是指军方在军购方面还是要做成本管控,采购费用能低则低。和美国相比,我国军费总量和增长率一直较为克制,要在有限的军费资源中实现部队装备体系建设的诸多目标,采购成本是一项重要的考量因素。

- 技术先进性。主要是指武器装备和作战对手相比具有技术上的先进性,确保不被作战对手压制、打击以及能够顺利对抗、压制、打击作战对手,进而保障作战任务实现既定目标。

根据实际经验,这三个标准目前基本无法同时满足,优先级一般为“产品可靠性>采购成本=技术先进性”,具体要看军方用户对特定产品的特定需求。产品质量和产能供应的可靠性是军工产品最基本的市场逻辑,是所有军工产品能够形成稳定市场销售的前提,不一定最便宜最好,也不一定最先进就一定会形成市场。在确保产品质量和产能供应可靠性(并且要让下游厂商/军方用户能够确信其可靠性)的基础上,市场竞争就在成本管控和技术先进性两个方面展开,这就回到了基本的市场逻辑上,在此不赘述。

当然,技术理论层面或者作战理论层面的突破性技术不适用以上逻辑,这已经涉及到战略应用层面。

4 产业公司当前发展状况

随着军费连年增长,以及对民营企业一定程度的鼓励和开放,目前进入军工市场的中小企业越来越多,团队背景大部分为原军工央企人员和原军方人员,还有一部分高校和海外归国人才。目前这些公司大部分是以配套供应为主,且大量集中在零部件、结构件、算法软件、小系统集成、外协制造等领域,营收规模普遍不高,大多数企业第一轮融资前年营收集中在2000万至4000万区间,前期融资后也难以在军工央企已构建壁垒的市场领域赢得竞争,具有差异化的产品业务同样难以打开增量市场。总的来说业绩规模增长困难、市场验证周期较长、对外融资难度较大。

最近军工产业发生了影响较大的事件(具体不表),军方收紧了军事装备采购的审核审价等合规工作,短期来看对整个产业的业务增长有一定影响,约等于为快速增长的军工产业“踩了刹车”。长期来看,经过这段时间的“出清”,质量不合格、程序不合规、成本管控不力的企业将面临巨大的市场压力,个人认为军工市场将面临一次持续时间较长、力度较大的产业整合,真正做到技术发展牵引、成本质量管控、亲清政商关系并生存下来的企业将把握先发优势,直到进入未来全新的市场环境。

这次事件客观地为军工产业提高了发展质量,变相拉长了增长周期。

5 产业未来趋势

5.1 整体环境和形势

整体来看,军工产业仍然处于上升周期。

从国内环境看,祖国统一大业、提振经济和解决就业等需求,均能确保军事工业未来一段时期的稳定发展。同时,随着我国在国际事务中的积极性和重要性增高,以及当前正在尝试的国际贸易人民币结算,都在外部环境方面推动军事装备需求长线增长。

从另一个角度看,十大军工央企从历史中走来发展至今,各自拥有巨大的资产体量。而随着国家要求的变化以及国有资产证券化提速,军工央企当前重点在于聚焦军品主责主业,为部分非主营业务的优质资产混改创造了大量机会。同理,地方军工国有企业也能够结合当地优势产业实现资产混改,或者成为地方政府产业发展和结构化升级的先驱力量。

5.2 企业发展形势

从军工企业自身发展分析,未来能够实现稳定增长的方向主要有以下四点。

- 作为配套供应商跟随总体单位实现装备定型,并顺利进入装备批产环节,在总体单位打开市场的同时实现业务批量增长。

- 把握好技术发展和军事应用的时间窗口,聚焦在新质新域装备和自主可控国产替代两个领域,特别是差异化的产品业务,着力解决军方目前各类较为紧迫的装备需求,并用好各方面资源在国内军购领域打开增量市场,避免和十大军工央企的直接竞争。

- 用好军工产业高毛利、稳定性等特点,打磨团队和通用技术,并在机会成熟时推出成熟产品进入民用市场,做好成本和质量管控参与公开市场竞争,打开第二增长曲线。

- 抢占国际军贸市场,无论是跟随总体单位配套售往国外,还是独立开拓。长期以来,俄罗斯和美国占据了国际军贸市场的龙头地位,但目前俄罗斯陷入俄乌冲突日久,美国也在长期为乌克兰等政治盟友输送武器装备,国际军贸缺口现实存在,同时中东、东欧、东南亚等采购国际军贸的传统大户也产生了较为明显的政治转向(参考沙特版改革开放的“愿景2030”战略),中国在国际军贸市场空间可期。