五四运动的反思

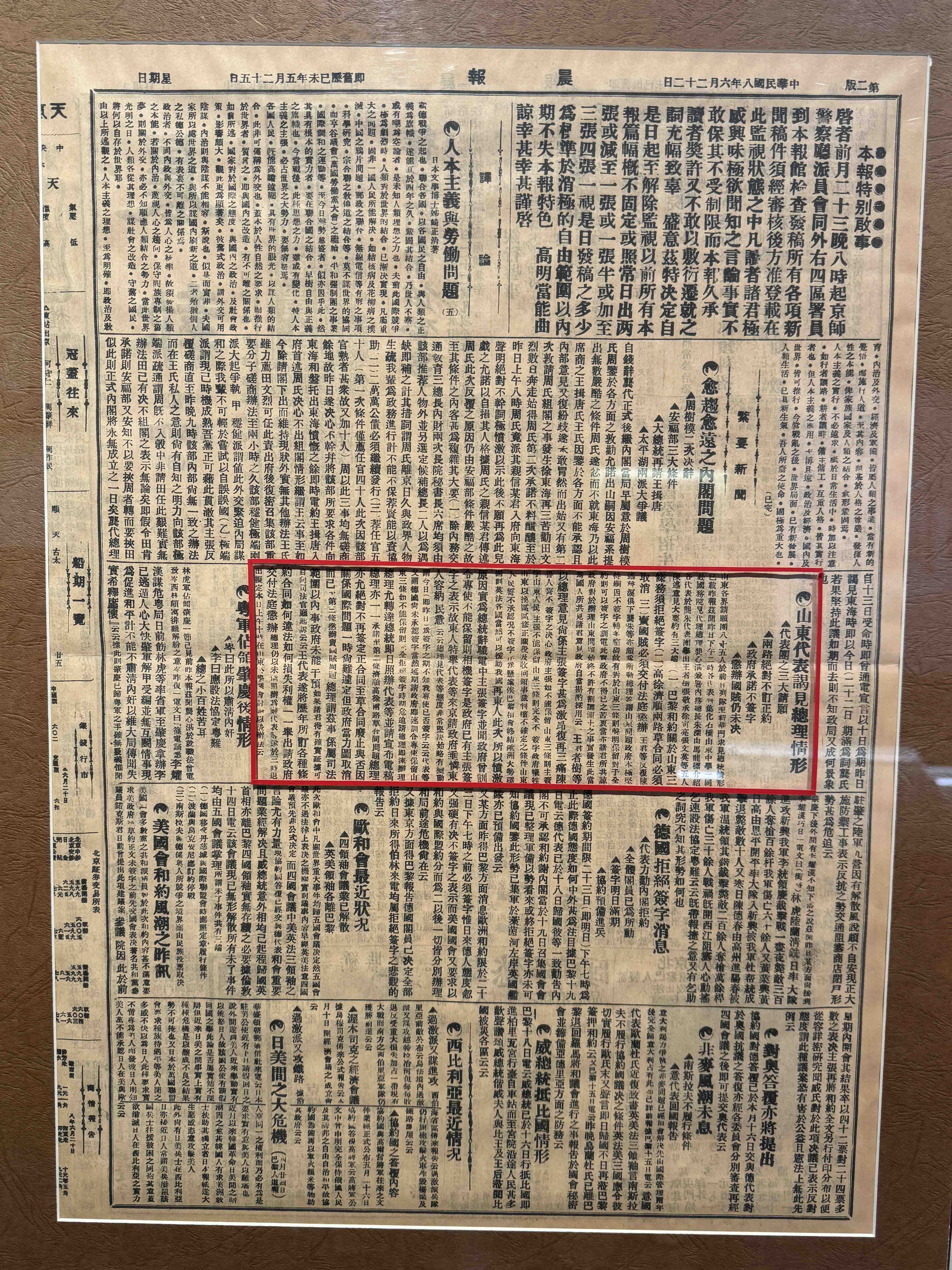

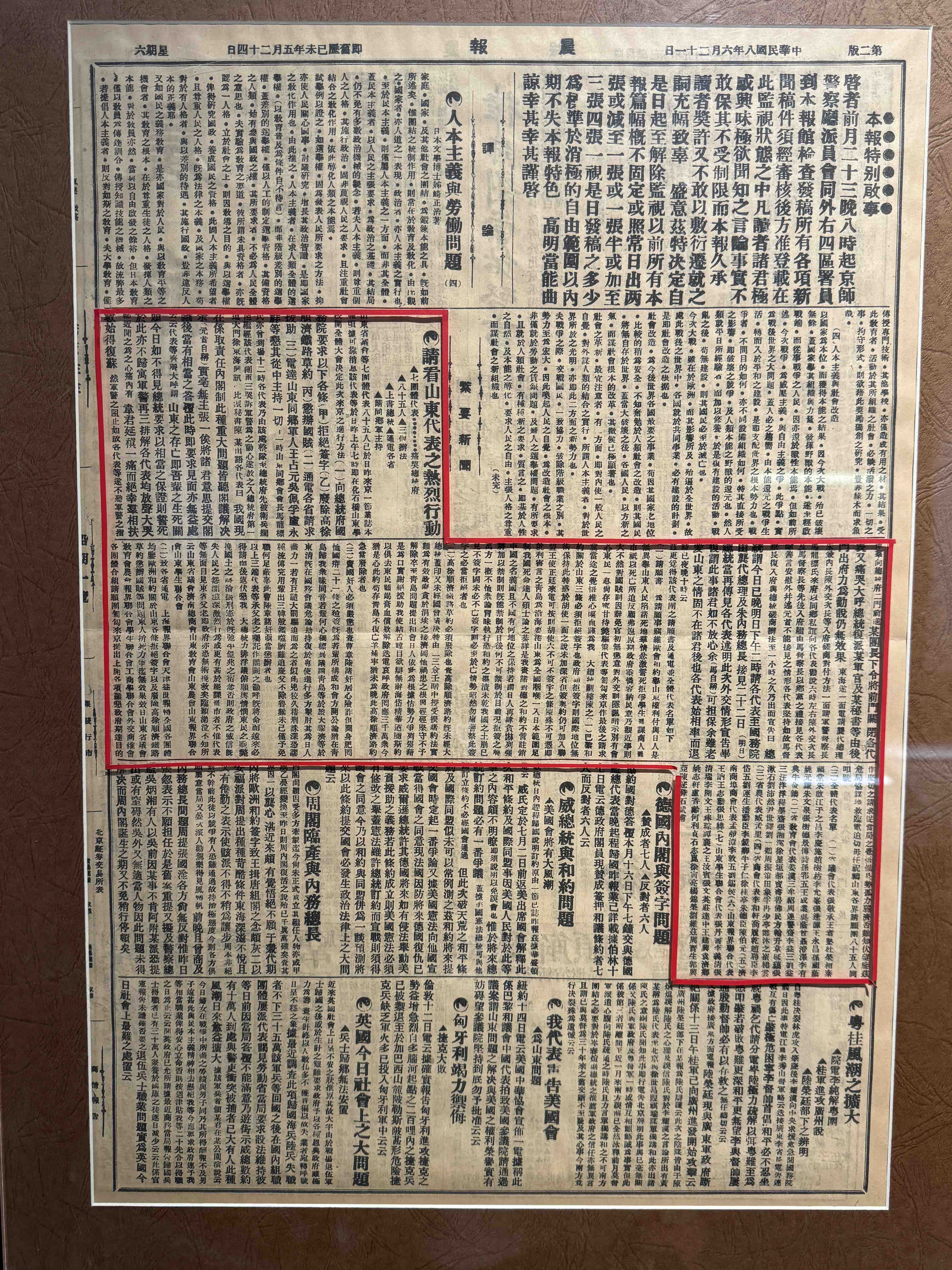

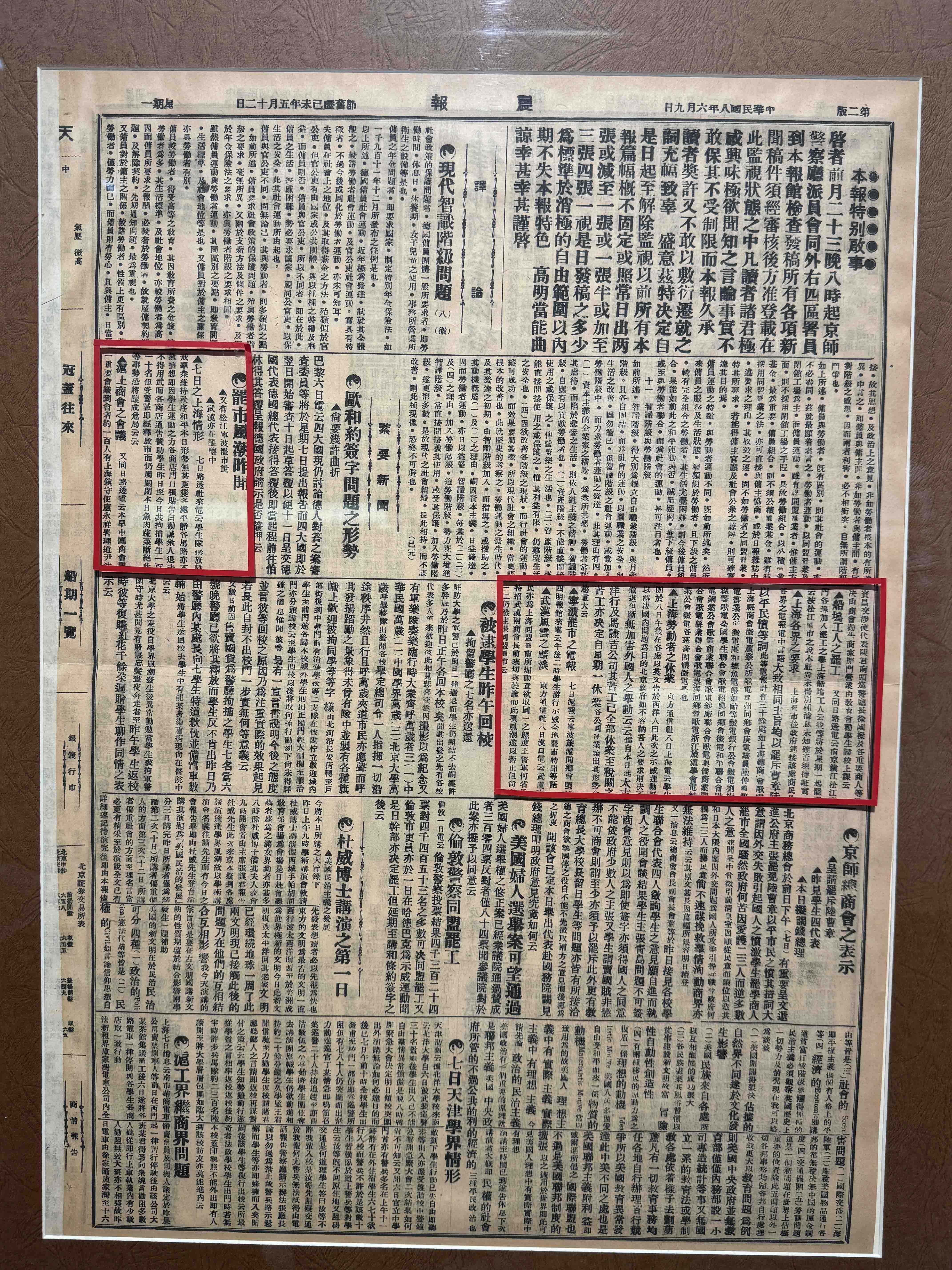

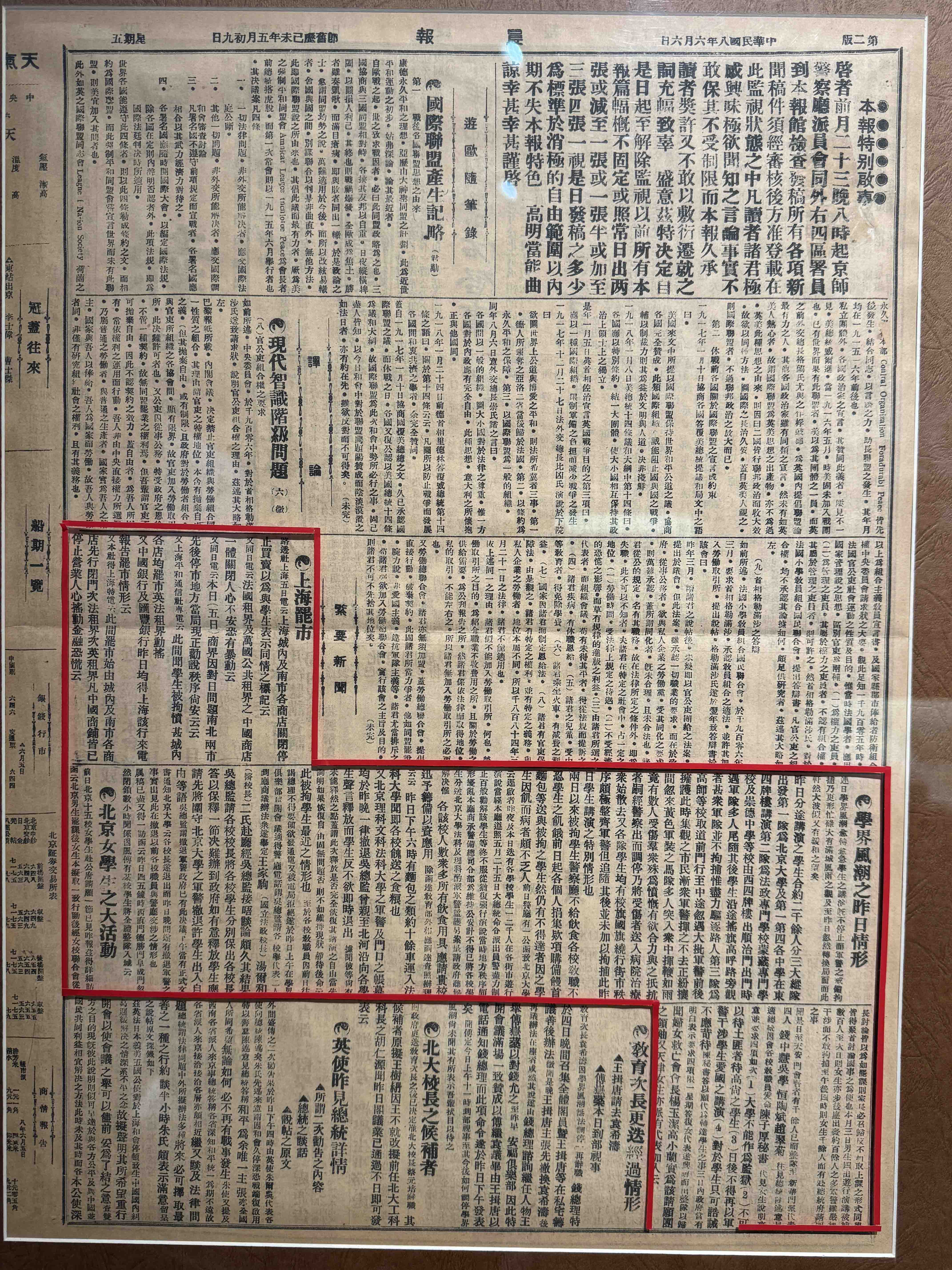

按:近期在北京参观了北大红楼,感慨比较多。回来后又将周策纵的The May Fourth Movement, Intellectual Revolution in Modern China重读了一遍,将之前和现在的一些思考总结在本文中。

1 五四运动的本质

首先要承认,五四运动是一场进步的运动。

但要综合地分析当时的政治文化和历史环境,清楚地认识到当国家来到封建思想回潮、内外交困的特殊历史节点上,其进步性在于提出的科学、民主等理念开了一部分民智,为后来中国持续数十年的革命运动培养了先进的人才种子,并将工人阶级作为先进政治力量推向影响国家内外政治的时代舞台,同时为解决当时的内外问题提供了基本的理论基础。

同时,还要看到五四运动的局限性,特别是五四运动后一众知识分子卷入了政治斗争的纷乱历史,说明五四运动是在特定历史条件下,在民族和国家内外交困的节点上,一些知识分子受前康德时代经验主义哲学影响,积极利用群众(特别是工商界和学生)的民族主义意识,提出了民主和科学这两个能够解决当时迫切问题的功利主义理念的,一场自上而下、不完整不充分、充满了政治博弈色彩的思想启蒙运动。

它的局限性和负面影响是中国传统文化中的一部分糟粕和残留未能彻底根除,同时还打破了原先完整的儒家文化框架却没能随之建立新的哲学体系,此后中国在相当长的一段历史内,其集体思维的意义空间解释权都在西方各类现代化体系中。

2 从辛亥革命出发分析五四运动

要分析五四运动前后的政治、经济、社会、文化和哲学层面的变化,以及分析其在后续一系列救国革命、建国发展以及当前对国人思维和行为方式、社会组织结构、文化形态的影响,首先要将在其之前发生的辛亥革命联系起来分析。

辛亥革命推翻的是一个传统家姓大一统封建王朝,推翻它所用的理论工具“三民主义”在政治哲学层面是极其片面且功利的,不具备建立一个现代化国家的政治理论完整性;整个革命也没有足够的历史时间广泛酝酿,导致其后长达数十年纷乱的寡头政治和门阀政治;此后相当长一段时期的中国仍然是一个封建色彩浓厚的“似”近代化国家,中国的民众大部分仍然是接受封建伦理支配的未觉醒群体。

这种历史背景也直接或间接地催生了五四运动,知识分子和政治精英意识到国家还需要一场大的变革、底层的变革。这个出发点本身是极具功利主义的,是因其“有用”所以采用,而非“理当如此”进而自然演化,更没有论证其是否完整、是否只是“当时管用”。

自中世纪后西方积累数百年的工业能力让这个国家经受了长年苦难,历史没有留给中国自发酝酿的时间。

五四运动所主张的西方科学技术、政治体制、法律体系,以及对中国传统哲学伦理的批判和重估,本质上忽略了西方几百年来形成、发展出来的意义空间其根源在于商业社会的逐渐成型和工业化社会组织结构的演变,叠加宗教冲突和改革运动、宗教和封建王权之争、民族国家战争等历史事件的影响,这才推动了人普遍思考“何以为人”,进而认识到人格的独立性并且承认人性中与生俱来的“恶”(也可以纳入存在论的范畴讨论),并用契约关系统一社会行为标准。这个过程是从道德的败坏和实体伦理的消亡开始,让工业化社会逐渐在政治层面得以实现的。

而五四运动试图从结果出发倒推工业化的实现,这种方式留下的理论空白是巨大的,社会转变必须遵循其全部历史的轨迹。时至今日,这些巨大的空白仍未完全填补,这才有了二十大上“中国式现代化”的提出。

3 辩证地看中国知识分子

现代化国家的发展过程,本质上是为了满足市场存量需求或者开拓新兴市场空间从而催生的工业资本发展史,技术发展的直接目的是为了让资本利润得以可能,法律和政治体系则是为了保障商业环境而使资本利润能够切实兑现。这种社会形态中唯一神圣的是私利,唯一的道德是契约。

而中国自古以来的知识分子(也称士大夫阶层)最大的问题在于近乎病态的对他人的支配欲,尤其是对他人意志的支配,其目的最主要是为了政治地位而非财富及其增值。要客观承认思想意志的取向和标准是难以界定的,甚至不存在对与错,所以历史上承平时代的知识分子就会、也一定会陷入大范围长时期的党争之中,除非他们的文化水平达不到意志斗争层面,或者当时有一位强势的皇帝控制党争的范围和影响。

政权动荡年代的知识分子则更加可悲。不能否认文天祥等民族英雄的历史价值,但是更多的知识分子要么选择逃避归隐,要么卖身山头,以期有用之身在未来谋个高位。在这种未曾觉醒的意识形态中,社会精英所有行为的第一出发点是“谋身”——如何占有他人意志并保护自身意志不被占有,特别是参与到政治活动中的知识分子。

那觉醒意味着什么呢?是打破人际关系伦理,客观承认人与人之间的绝对人格平等,并用契约关系约束人性中来源于私利的“恶”,让“意志的占有”这种可能性没有存在的土壤。但是这并不意味着支配的消失,而是演化为资本支配他人的时间。时间上的支配则意味着所有运动状态的支配,在工业生产中其结果就是剩余价值的剥削。而相比于落后的意识形态,在这种支配形态下的社会生产力才能大规模的解放和发展。

反过来看五四运动这段历史,相比于陈独秀、李大钊这些通过五四运动联合群众和其他政治力量投身政治活动的人,以胡适、辜鸿铭等人为代表的知识分子则是一副逃避的心态,他们提出的教育救国、艺术救国、甚至旧文化复兴等主张,充分体现了这类知识分子为了维护自身既得私利的欲望和软弱。这正是历史有趣的地方,资产阶级的软弱性从侧面再次证明西方资产阶级革命是因其特殊的地缘政治环境、国内政治文化和宗教影响叠加催生的产物,而不是通过坚决的斗争实现的进化。

而正是以胡适为代表的精英群体将杜威等人的实验主义哲学带进了中国。之前我在分析儒家文化时提出,儒家文化只讲现世,在小农经济基础的中国形成了极端功利主义的哲学基础(功利的目的暂且不论),而实验主义(也即经验主义)与这种底层哲学相当契合,尽管其表现出了更加科学的、尊重客观规律的先进性,但也在当时乃至今日彻底封锁了中国民众在先验哲学方面的任何可能,我们的底层哲学至今都没有进入后康德时代。

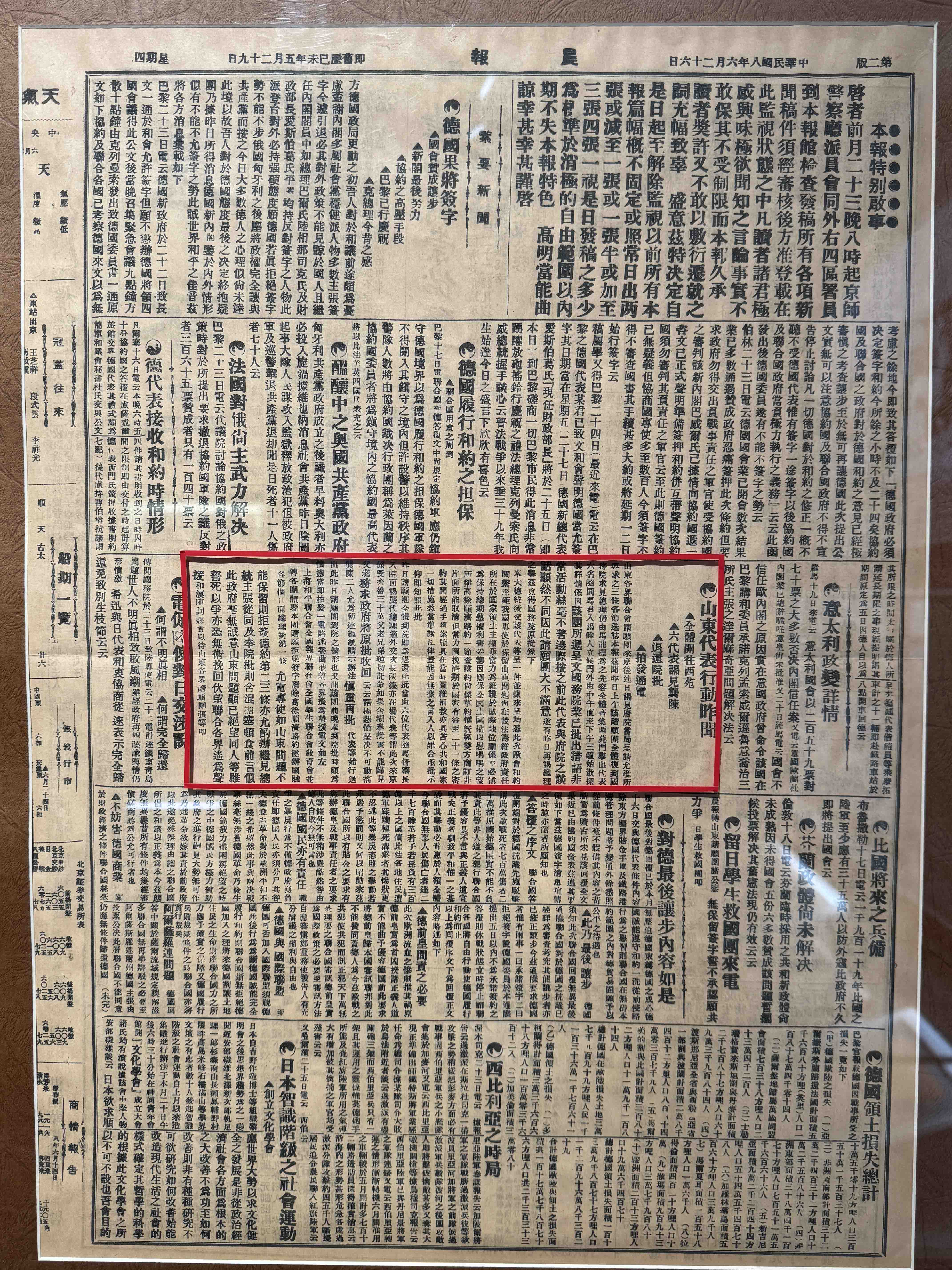

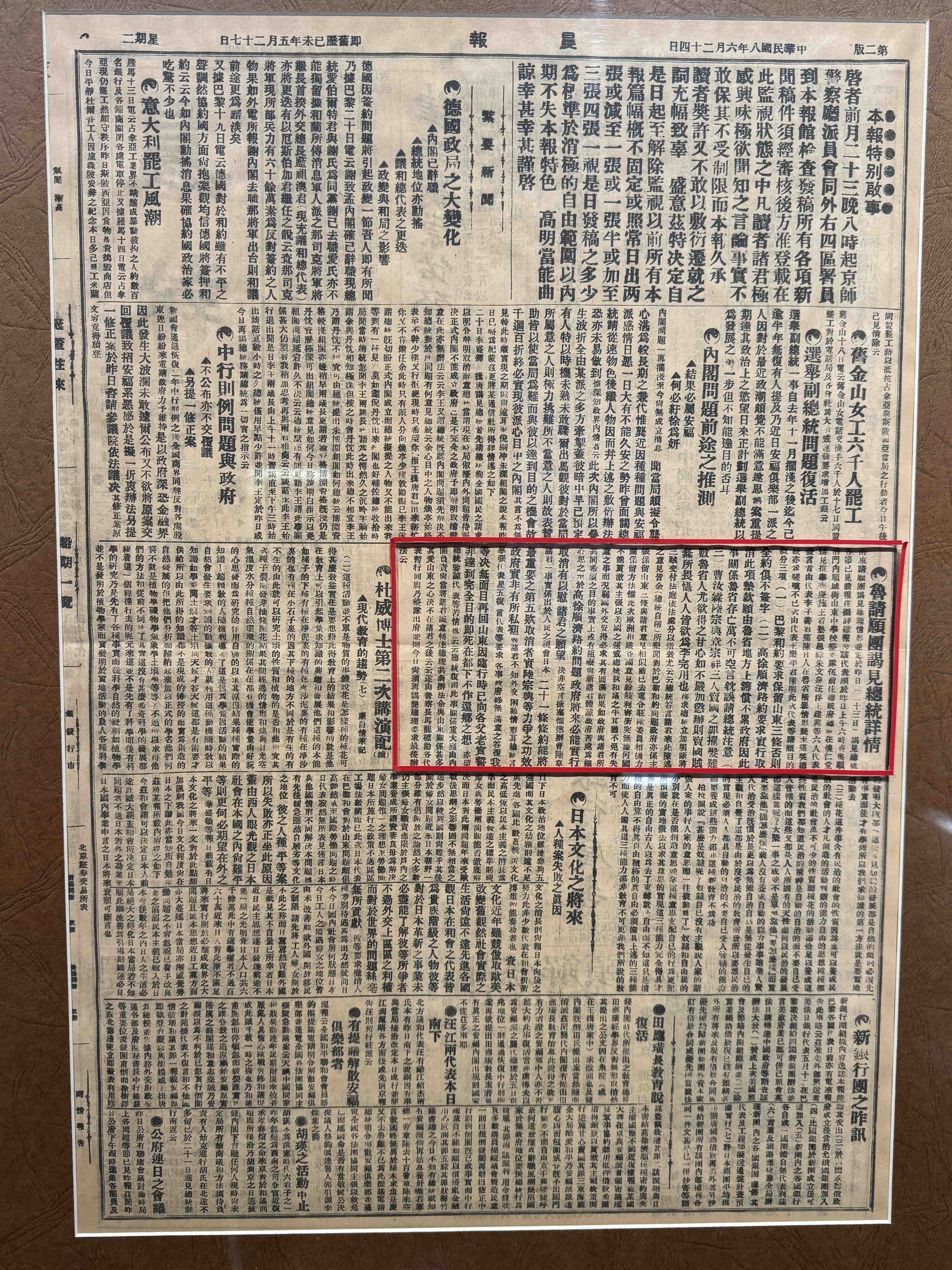

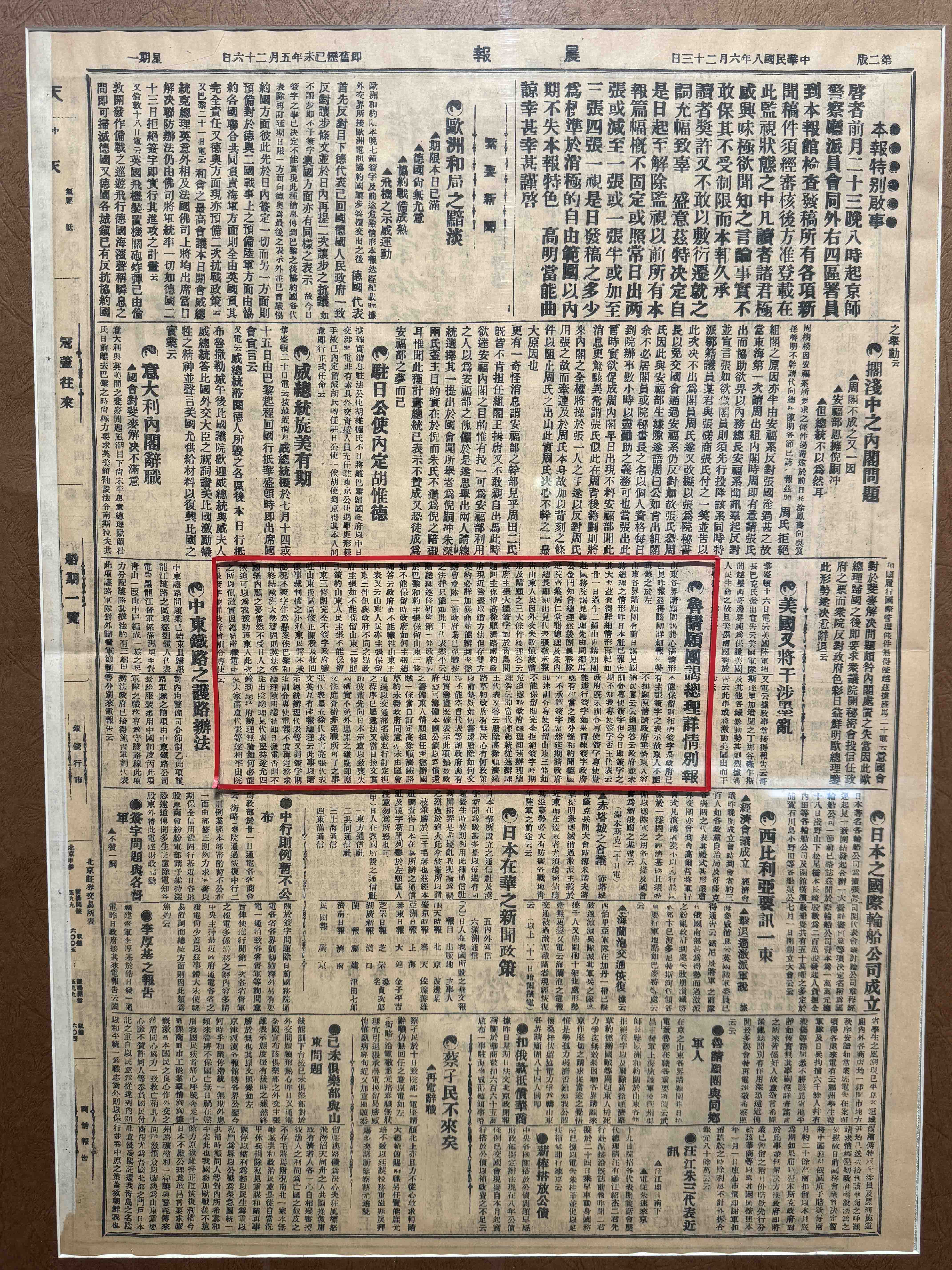

4 五四运动时的世界形势

有必要简单分析当时的世界形势。

一战让欧洲几个传统的资本主义大国元气大伤,而美国在一战前半段采取孤立主义,战争中为各国提供生产供应,后期又直接参战并赢得了战争,因此虽然美国早在1894年GDP就超越了英国,但是真正对传统欧洲强国形成工业力量优势是在整个一战中实现的。

在此背景下,威尔逊提出的十四条原则表面看是民族自决等先进理念,事实上是为了进一步打破欧洲强国旧有的殖民体系,让世界各地成为一个个独立市场,以实现更大规模的、无阻碍的商品倾销。同时,民族国家这个概念是欧洲在17世纪因为延绵不绝的战争历史演变而成的政治原则,其本质是各国为了控制战争规模和冲突频率自发形成的一个共识,民族国家概念是否是最先进最适合的政治形态还有待讨论(详见赵汀阳)。

但是这些政治思想在当时对中国的知识分子和政治精英产生了巨大冲击,这也导致中国的政治哲学从先秦时代的天下体系及秦汉后的天下国家概念,转向进入了西方现代化的意义空间。习近平新时代中国特色社会主义的产生,特别是中国式现代化、人类命运共同体等概念的提出,正是为了打破这种外来的意义空间,试图走出一条自己的路,并为世界各国提供新的可能选择。

5 五四运动中的一些问题

五四运动后,在运动中形成的政治联盟解散,中国紧接着进入了军阀混战的年代,同时也间接导致了日本军国主义冒险情绪的进一步激进,随后东北沦丧、全国抗战。单看这段历史呈现的状态,和唐末年间藩镇割据、五代十国的混乱、辽国的形成和北侵、燕云十六州外占455年的情况非常相似,其中的历史成因多有不同,但是应当反思的是为什么在一场进步的全国性运动后中国仍然会进入这样一段混乱黑暗的时期。

诚然,历史的发展有其固有的惯性,但在此之外我认为还有几点原因。

一是当时的知识分子像开天窗般在短时间内接收了大量西方的哲学、政治、文化和社会学理论,而他们没有经过系统训练基础的理论框架去辩证地消化吸收这些理论,并将理论转变为自身切实可用的思想工具,简单讲他们并没有对理论体系进行深刻的研究,是不扎实地生搬硬套。

二是当时的知识分子就算投身了政治运动,也不具备过硬的政治素养,对政治斗争的现实性和残酷性没有基本认知。当然,非其如此不能形成对信仰的无名热忱,但这也导致一旦发生激烈斗争甚至流血冲突,或者不同政治路线之间难以沟通妥协时,脆弱的政治联盟一碰即散,其政治影响难以持续。

三是五四运动的覆盖面相当有限,仅在工商业和学界产生了广泛影响,但中国当时最多的还是农民,没有觉醒这部分人在时代的浪潮接连袭来时,仍然只会采取他们几千年来一直重复的行为:随波逐流,而无法形成有力的政治力量去影响时代的走向。

以上这些问题一直持续到遵义会议甚至中共七大才得以基本解决,而在当时的中国解决了这些问题并形成了完整思想理论体系的共产党,必然会成为那个时代最后的胜利者。

6 最后一点感想

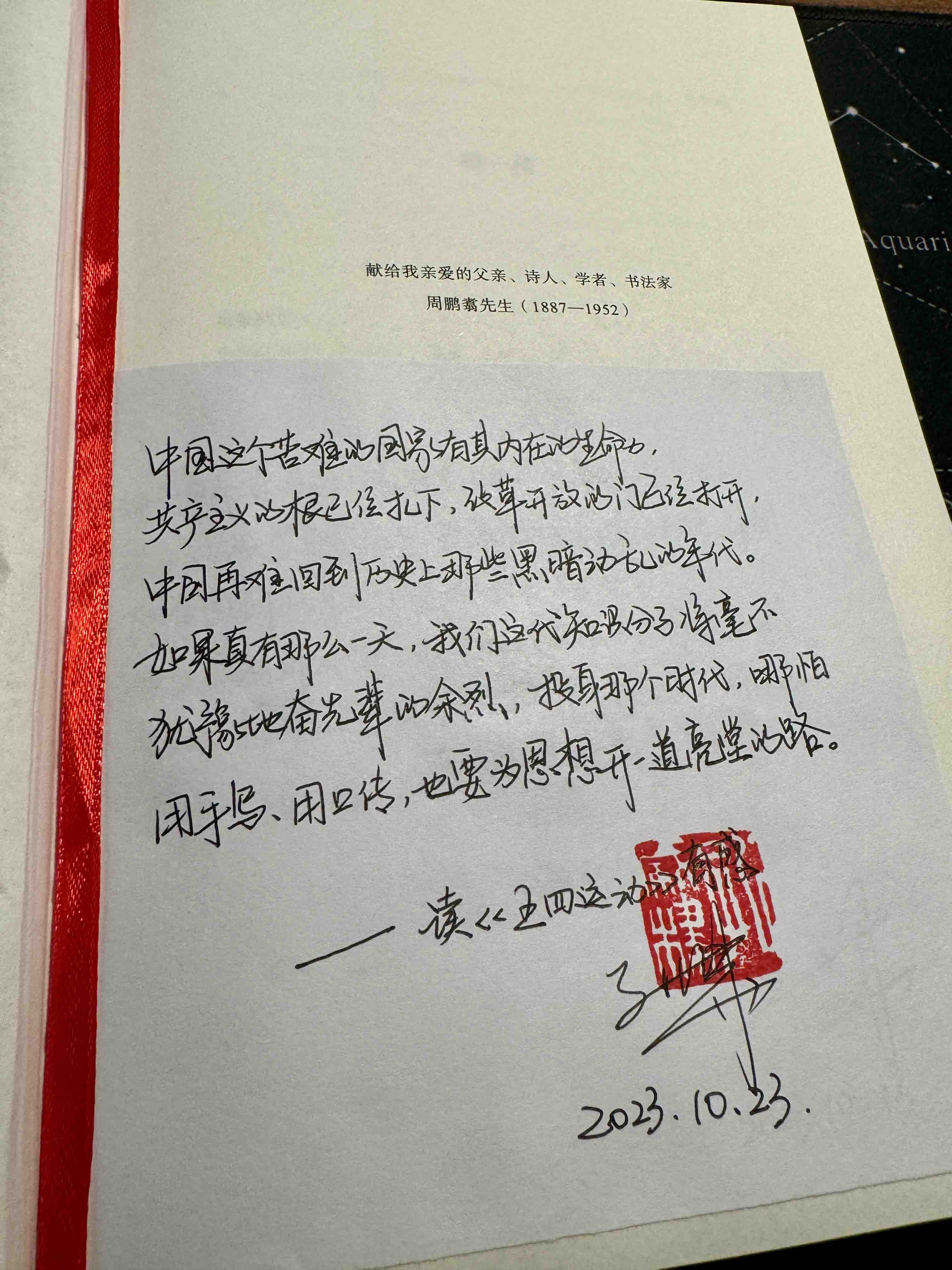

中国这个苦难的国家有其内在的生命力。共产主义的根已经扎下,改革开放的门已经打开,中国再难回到历史上那些动乱黑暗的年代。如果真有那么一天,我们这代知识分子将毫不犹豫地奋先辈的余烈投身那个时代,哪怕是用手写、用口传,也要为思想开一道亮堂的路。